Der Originalbeitrag ist als „Schlumpfs Grafik 165“ im Online-Nebelspalter vom 3. November 2025 zu lesen.

Seit 2023 haben wir im Energiebereich eine sogenannte Winterreserveordnung. Diese wurde unter anderem notwendig, weil mit dem Abschalten des Kernkraftwerks Mühleberg Ende 2019 ein zuverlässiger Winterstromproduzent vom Netz ging. Faktisch ersetzen wir damit im Notfall CO2-freien Atomstrom mit Strom aus Gasturbinen, die vorläufig noch fossil angetrieben werden. Soeben hat der Bundesrat diese Verordnung bis 2030 verlängert.

Was wichtig ist:

– Der Bundesrat hat Ende Oktober 2025 die bis 2026 befristete Winterreserveordnung im Strombereich bis 2030 verlängert.

– Damit können die Verträge mit allen fossil betriebenen Reservekraftwerken bis 2030 weitergeführt werden – Kostenpunkt: 352 Millionen Franken.

– Ab 2030 wird die Winterreserve neu aus fünf Gaskraftwerken mit einer Leistung von 583 Megawatt bestehen, das entspricht der 1,6-fachen Leistung des KKW Mühleberg. Kosten noch nicht bekannt.

Elcom empfiehlt 400 Megawatt Reserve

Bei der angesprochenen Winterreserveverordnung geht es darum, das Risiko einer Energiemangellage zu vermeiden und insbesondere die Energieversorgung im Winter zu stärken. Sie stellt eine Ergänzung der seit 2022 bestehenden Wasserkraftreserve dar. 2023 hat die Elcom (Eidgenössische Elektrizitätskommission) empfohlen, dass die Schweiz im Jahr 2025 mindestens 400 Megawatt (MW) thermische Reservekraftwerkskapazität haben sollte. Dafür kommen bei uns nur Gaskraftwerke in Frage. Der Umfang der empfohlenen Reserveleistung von 400 MW ist etwas grösser als die Leistung des stillgelegten Kernkraftwerks Mühleberg von 373 MW.

Folgenden Ursachen haben zu dieser Elcom-Empfehlung geführt:

- Der Stromertrag aus Wasserkraft ist im Winter deutlich kleiner als im Sommer,

- Photovoltaik-Strom verstärkt diese Winterschwäche massiv,

- die zuverlässige Winterstromquelle KKW Mühleberg wurde abgestellt,

- Stromimportmöglichkeiten sind nicht jederzeit gesichert.

Winterschwäche des Wasserstroms

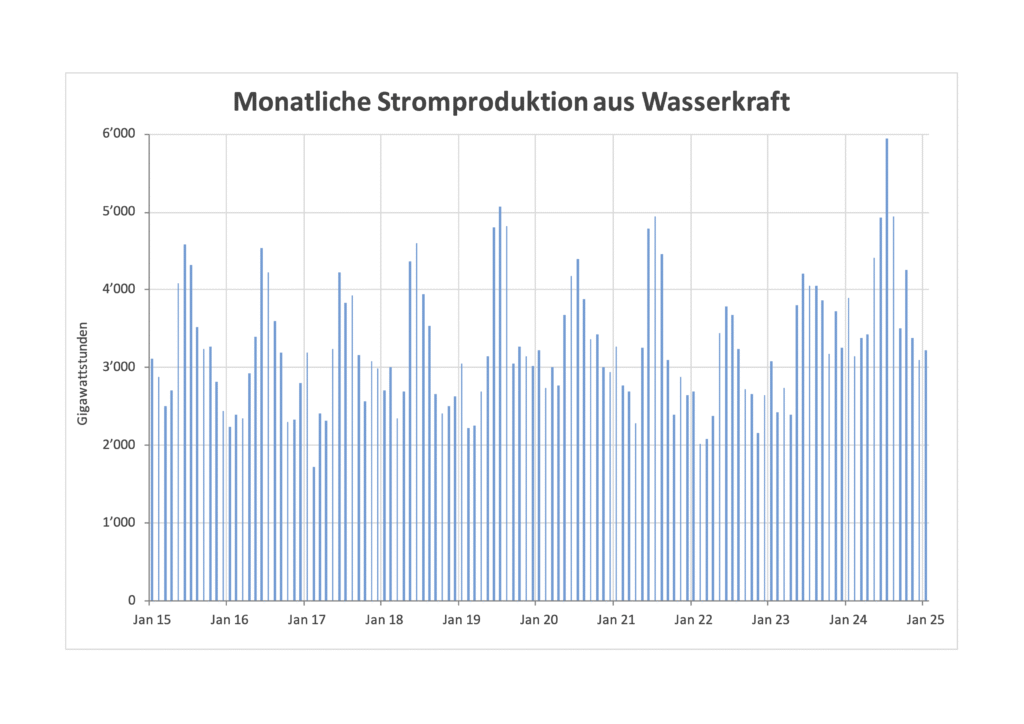

Weil die erstgenannte Ursache, die Winterschwäche der Wasserkraft, oft nicht bekannt ist, gehe ich hier kurz auf diesen Punkt ein. Wasserstrom kommt in der Schweiz aus Lauf- und aus Speicherkraftwerken. Der Stromertrag aus Laufwerken ist dabei naturgegeben: Wenn die Flüsse im Sommer viel Wasser haben, gibt es mehr Strom, als wenn der Pegelstand tief ist, wie im Winter. Diese markante Winterschwäche der Laufwerke kann durch die Speicherwerke teilweise kompensiert werden, weil die Speicherseen im Sommer gefüllt und im Winter geleert werden. Die folgende Grafik zeigt das Resultat: Die Entwicklung des gesamten Wasserstromertrags pro Monat in den letzten zehn Jahren, inklusive saisonale Kompensation durch Speicherseen (Daten des Bundesamtes für Energie, BFE):

Schwankender Ertrag der Wasserkraft

Die Grafik zeigt ein klares Muster: Immer in der Mitte des Jahres, also im Sommer, sind die Erträge praktisch doppelt so hoch wie um die Jahreswende, also im Winter: Der Strom aus unseren Wasserkraftwerken weist eine deutliche Winterschwäche aus. Zudem sieht man, dass die Stromerzeugung aus Wasserkraft von Jahr zu Jahr schwankt: Das letzte Jahr 2024 war ein einmaliges Rekordjahr, in dem die Wasserkraftwerke 45 Prozent mehr Strom erzeugten als im ertragärmsten Jahr 2022. Neben der Winterschwäche stellt die Wasserkraft für unser Stromsystem also auch noch einen Unsicherheitsfaktor bezüglich Ertrag dar.

Fünfmal weniger PV-Strom im Winter als im Sommer

Leider verstärken wir diese Mängel mit der Forcierung des Ausbaus der Solaranlagen massiv: Weil Photovoltaikanlagen im Winter (November bis Februar) nach Daten des BFE fünfmal weniger Strom liefern als im Sommer (Mai bis August), steig die Gefahr für eine kurzzeitige Mangellage an Strom im Winter mit dem weiteren Solarausbau stark an – was zur berechtigten Forderung der Elcom nach einer Notreserve im Winter geführt hat.

Grösstes Reservekraftwerk in Birr

Die Reservekraftwerkskapazität, die wir heute haben, besteht aus drei Gaskraftwerken in Birr (AG), Monthey (VS) und Cornaux (NE). Insgesamt haben diese Kraftwerke eine Leistung von 335 MW. Das nächste Bild zeigt das grösste davon in Birr mit einer Leistung von 250 MW:

1540 Tonnen Diesel für einen Tag

Das Reservewerk in Birr, das aus acht Gasturbinen-Generator-Einheiten besteht, ist seit Ende März 2023 betriebsbereit. Bis Ende 2026 wird es wieder abgebaut. Betrieben wird dieses Werk mit extra leichtem Heizöl (Dieselöl). Wenn es einen Tag lang mit voller Leistung laufen würde, hätte es laut Faktenblatt des BFE 1540 Tonnen Diesel verbraucht (siehe hier). Diese Menge müsste mit einem maximal langen Zug von rund 38 Kesselwagen transportiert werden. Bei der Verbrennung würden 4780 Tonnen CO2-Emissionen freigesetzt – das entspricht dem Jahresausstoss von 3200 benzingetriebenen Autos mit durchschnittlicher Reichweite.

Reserven bis 2030 kosten 350 Millionen Franken

Ab 2027, wenn Birr nicht mehr in Betrieb ist, wird es ersetzt durch den Gasturbinen-Prüfstand der Firma Ansaldo, die ebenfalls in Birr domiziliert ist. Dazu kommt ab Winter 2027/2028 noch eine Verbrauchsreserve, bei der stromintensive Unternehmen sich verpflichten, im Falle einer Strommangellage ihren Stromverbrauch gegen eine Entschädigung zu reduzieren. Die Kosten für diese Massnahmen, sowie für die Verlängerung der Verträge mit den schon bestehenden Werken in Monthey und Cornaux bis 2030 werden mit 352 Millionen Franken angegeben.

Für die Zeit nach 2030, in der das schon bestehende Werk in Monthey immer noch weiterläuft, sind bis heute vier neue Gaskraftwerke mit einer Gesamtleistung von 583 MW als Winterreserve geplant. Verglichen mit dem stillgelegten KKW Mühleberg ist das die 1,6-fache Leistung. Das grösste der geplanten Reservekraftwerke (291 MW) soll von der Axpo in Auhafen in Muttenz (BL) gebaut werden (siehe hier). Auf der Axpo-Webseite findet sich folgende Visualisierung:

In der entsprechenden Medienmitteilung, in der der Ausbau bis 2030 angekündigt wird (siehe hier), heisst es, dass alle geplanten Anlagen mit «CO2-neutralem Brennstoff betrieben würden». Das ist aber höchst unwahrscheinlich, denn wenn ein solcher Brennstoff bis dann überhaupt zur Verfügung steht, wäre er um ein Vielfaches teurer als Dieselöl.

Mit der geplanten Winterreservekapazität von 583 MW ist eine weitere Empfehlung der Elcom aber noch nicht erfüllt: Laut Elcom sollte die Schweiz für die Zeit nach 2030 700 bis 1400 MW thermische Reserveleistung aufbauen. Ebenso sind auch die Kosten für die schon geplanten Ausbauschritte noch nicht erfasst. Klar ist nur, dass diese Zusatzkosten von uns Konsumenten via Netzentgelte berappt werden.

Fazit: Dass unser Stromsystem offensichtlich nicht ohne immer grösser werdende fossil betriebene Notfallkapazitäten sicher betrieben werden kann, entlarvt die Planung unserer Energiestrategie als ziemlich widersinnig.

In eigener Sache: Der Grund für das zeitweise Aussetzen meiner Kolumnen im Nebelspalter liegt darin, dass ich an einem neuen Buch über unsere Energiewende arbeite: «Stromloch im Winter – Scheitert unsere Energiewende?». Erscheinungsdatum: Frühjahr 2026.

Während der CO2-Treibhauseffekt nur ein dogmatisierter, pseudowissenschaftlicher PR-Konsens ist, gründet die Skepsis gegenüber der Kernspaltung auf realer und schmerzlicher Erfahrung betroffener Menschen. Ich weise hierbei nur mal auf einen relativ kleinen Gefahrensektor hin: Das „abgereicherte Uran“, das von gewissen Armeen rücksichtslos zum Schaden von Menschenleben verwendet wird.

Ich empfehle Frieder Wagners Dokumentarfilme zu sichten: TODESSTAUB – DEADLY DUST und DER ARZT UND DIE KINDER VON BASRA. Die Filme wurde bei den „Quealitäts-Sendern“ längst aus dem Programm genommen, weshalb wohl?

Keine Angst vor CO2!

Solange fossil bzw „fossil“ betriebene Kraftwerke laufen, ist jegliche Elektrifizierung der Mobilität ein Aberwitz.

Deas neueste Dieselaggregat aus China (2024) soll einen Wirkungsgrad von 53% erreichen, moderne Kohlekraftwerke erreichen 45 % Wirkungsgrad.

Der teure Umweg vom thermischen Kraftwerk über noch nicht existierende Versorgungsnetze in die Akkumulatoren von Lastwagen und auch Personenwagen hat rein gar nichts mit Effizienz oder Ökologie zu tun, die Kostenwahrheit würde den Betrug ans Licht bringen.

Die Deutsche Bahn bsw jammert, es seien 90 % des Schiedennetzes noch nicht elektrifiziert, wir dummen Schweizer machen das für die armen Deutschen (Oberrhein-Linie).

Fakten: gemessen an der Transportleistung fördert die DB zu 90% elektrisch getrieben, aber der Strommisx wird zu 85 % fossil bzw „fossil“ erzeugt.

Fazit: moderne Diesel-Loks emmittieren weniger CO2 als die „emmissionsfreien“ Elektro-Loks.

Leider sind die mit fossilen Brennstoffen betriebenen Reservekraftwerke ja nicht der einzige „Energiepolitische Widersinn“. Der hoch subventionierte Bau von solaren Grossanlagen im Gebirge gehört ebenfalls dazu! Folgende Zahlen haben die wenigsten präsent: Ein Kernkraftwerk hat einen ca. 560 mal grösseren Ertrag pro benutzte Fläche! Beispiel anhand der Kernkraftwerk Leibstadt und Grosssolaranlage Scuol Solar berechnet.

Zu den Speicherkraftwerken, die im Winter einen Teil des Strombedarfs decken sollten: Bereits in den letzten Jahren meiner Tätigkeit als Direktor der Engadiner Kraftwerke AG, konnte festgestellt werden, dass sich der sich herkömmliche Betrieb einer Speicheranlage „pumpen im Sommer, turbinieren im Winter“ langsam nach einem „pumpen und turbinieren nach Bedarf“ – Betrieb hin bewegt. Dies vor allem wegen der zunehmenden Einspeisung von „Flatterstrom“, der immer mehr Ausgleichsenergie verlangt. Die ausserhalb des Winters von Speicherkraftwerken eingespeiste Ausgleichsenergie steht im Winter nicht mehr zur Deckung der Winterstromlücke zur Verfügung!

Ich würde noch eins draufhauen, lieber Herr Schlumpf: Die Abschaltung des AKW Mühleberg als die kleinste der zur Diskussion stehenden Anlagen ist versorgungstechnisch noch das geringste Übel, erbrachte doch Mühleberg bloss etwa einen Drittel der Leistung von Leibstadt oder Gösgen. Absolut ungeklärt bleibt indessen, wie künftig die Energieversorgung in den Wintermonaten gesichert werden soll, wenn in absehbarer Zeit „die Grossen“ vom Netz gehen. Es gilt dann wohl „Guet Nacht am sechsi“.

Bravo, einmal mehr hervorragende Recherche.

Vielen Dank Herr Schlumpf!!!!

Urs Mack