Der Originalbeitrag ist als „Schlumpfs Grafik 160“ im Online-Nebelspalter vom 8. September 2025 zu lesen.

Die planmässige Revisions-Abschaltung des Kernkraftwerks Gösgen verlängert sich voraussichtlich bis Ende Februar 2026, weil Verstärkungsmassnahmen im Speisewassersystem vorgenommen werden müssen. Dieser ausserordentliche Betriebsausfall wurde von Atomgegnern wie erwartet kritisch kommentiert. Die Schweizerische Energie-Stiftung (SES) etwa schrieb: «Die Abhängigkeit von einzelnen Atomkraftwerken stellt für die sichere Stromversorgung ein Klumpenrisiko dar.» (siehe hier) Auch wenn dieser Vorwurf auf den ersten Blick nachvollziehbar erscheint, zeigen die folgenden Ausführungen, dass er in Wahrheit aus der Luft gegriffen ist.

Was wichtig ist:

– Das Kernkraftwerk Gösgen fällt bis nächsten Februar aus. Atomgegner bezeichnen Atomkraftwerke darum als Klumpenrisiko.

– Gösgen hat in den letzten 47 Betriebsjahren Tag für Tag Strom unter Volllast produziert, ausser im Sommer während der planmässigen Revisionsphase. Insbesondere im Winter war das Werk immer zuverlässig.

– Der bisher längste Betriebsunterbruch dauerte gut drei Monate. Er diente einer substanziellen Leistungserhöhung.

– Wer bei einem solchen Leistungsausweis von Klumpenrisiko spricht, argumentiert rein ideologisch.

Das Kernkraftwerk Gösgen (KKG) ging 1979 ans Netz. Heute kann es auf einen 47-jährigen Betrieb zurückschauen. Wie zuverlässig war seine Stromerzeugung in dieser Zeit? Und zwar insbesondere in der kritischen Winterzeit, in der die Schweiz immer wieder zu wenig eigenen Strom produziert?

Monatsbilanz seit 2022

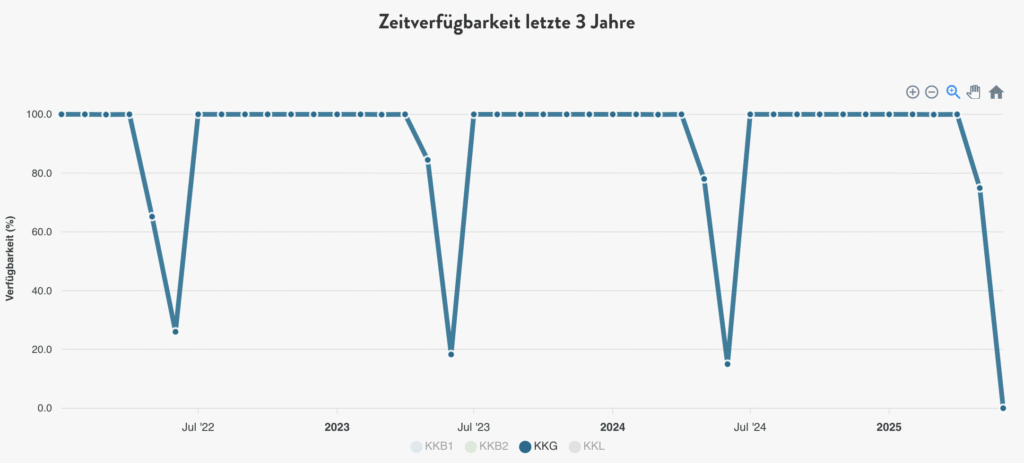

Die nächste Grafik von der Webseite von «Swissnuclear», dem Fachverband der Schweizer Kernkraftbetreiber, zeigt die monatliche Zeitverfügbarkeit des KKG seit Januar 2022 (siehe hier):

Hundert Prozent Leistung neben geplanter Abschaltung

Mit der monatlichen Zeitverfügbarkeit wird der Anteil der Betriebsstunden eines Reaktors an den Monatsstunden in Prozenten angegeben (y-Achse). Jeder Monat ist als blauer Punkt eingezeichnet. Die Grafik beginnt im Januar 2022 mit einer Zeitverfügbarkeit von 100 Prozent. Dies geht weiter so bis April 2022. In den beiden folgenden Monaten sinkt der Wert auf 65 und 25 Prozent, weil in dieser Zeit die geplante Abschaltung des Reaktors für den Austausch von Brennelementen sowie für Inspektion und Wartung stattgefunden hat. Von Juli 2022 bis April 2023 hat das KKG dann wieder ohne Unterbruch mit voller Leistung Strom produziert.

Wie die Grafik zeigt, hat sich dieses Muster einer praktisch hundertprozentigen Zeitverfügbarkeit mit Ausnahme der ordentlichen Sommerabschaltungen in den letzten drei Jahren regelmässig wiederholt. Damit ist auch gesagt, dass das Kernkraftwerk Gösgen jeweils über den ganzen Winter mit voller Leistung produziert. Vor diesem Hintergrund wird klar, dass der angekündigte länger dauernde Ausfall des Werks seit Juni 2025 (letzter Punkt der Grafik) eine absolute Ausnahme darstellt.

Zeitverfügbarkeit seit 1979

Doch wie war die Arbeitszuverlässigkeit des KKG in der Zeit vor 2022? Dies lässt sich anhand einer Tabelle beantworten, die von der Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA) geführt wird (siehe hier). In einem «Power Reactor Information System» (PRIS) werden dort Daten aller Kernkraftwerke der Welt gesammelt. Unter der Rubrik Arbeitsfaktor (Operation Factor) wird analog zur Zeitverfügbarkeit angegeben, während wie vielen Prozenten des Jahres ein bestimmter Reaktor in Betrieb war.

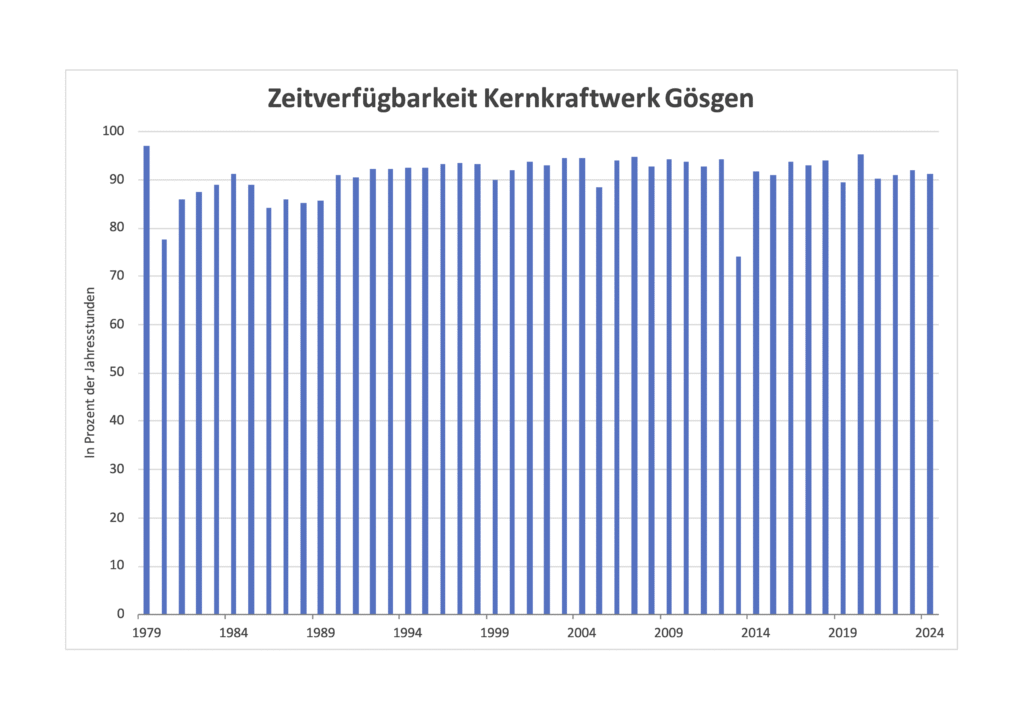

Aus den Zahlen für das Kernkraftwerk Gösgen habe ich die folgende Grafik erstellt, die die jährliche Zeitverfügbarkeit des KKG seit Betriebsbeginn 1979 zeigt:

Ausserordentlich hohe Zuverlässigkeit des KKG

Der in der ersten Grafik beschriebene normale und störungsfreie Betrieb des KKG inklusive geplanter Abschaltung führt zu einer jährlichen Zeitverfügbarkeit von rund 90 Prozent. Wie gross war nun die Arbeitszuverlässigkeit des KKG in seiner gesamten Vergangenheit, gemessen an dieser 90-Prozent-Marke? Die Grafik gibt auf einen Blick eine klare Antwort: Gösgen hat die ganze Zeit ausserordentlich zuverlässig Strom geliefert.

Abgesehen von einigen Anpassungsschwierigkeiten zu Beginn des Betriebs (vor allem 1980) zeigt das Kernkraftwerk Gösgen seit 1990 eine beinahe makellose Bilanz. Die einzige Ausnahme ist 2013. In diesem Jahr hat das KKG nur eine Betriebszeit von 74 Prozent erreicht. Was war da los?

Längster Betriebsunterbruch für Leistungserhöhung

Der Geschäftsbericht der Kernkraftwerk Gösgen-AG vom Jahr 2013 gibt Auskunft (siehe hier). Vom Mai bis Juli und teilweise noch im August dieses Jahres fand die längste Revision in der Kraftwerksgeschichte für eine Modernisierung der Anlage (Erneuerung der Turbogeneratorgruppe) statt, die im Voraus geplant gewesen war. Diese Erneuerungsarbeiten haben zu einem verbesserten Wirkungsgrad des Reaktors geführt: Die installierte Nettoleistung des KKG konnte damit von 985 auf 1010 Megawatt gesteigert werden. Zum Vergleich: Eine solche Leistungszunahme von 25 Megawatt entspricht siebenmal der Leistung des Schweizer Windparks Gütsch mit seinen vier Windrädern.

In jedem Winter Volllast-Produktion

Und weil auch 2013 der Betrieb ausschliesslich im Sommer ruhte, lautet die entscheidende Strombilanz des Kernkraftwerks Gösgen: In den bisherigen 47 Betriebsjahren konnte das KKG die Schweiz Winter für Winter mit einer Stromproduktion unter Volllast versorgen – eine zuverlässigere Stromquelle gibt es nicht. Der Klumpenrisiko-Vorwurf der Schweizer Energie-Stiftung läuft ins Leere.

Umso erstaunlicher ist, dass ausgerechnet Gösgen, das zuverlässigste Kernkraftwerk der Schweiz, jetzt einen derart langen Betriebsausfall haben wird, der auch den kommenden Winter miteinschliesst. Was ist da passiert?

Austausch von Rückschlagklappen

Nach Auskunft des KKG geht es im Rahmen der technischen Modernisierung des Werks um den Austausch von ungedämpften Rückschlagklappen gegen gedämpfte Ventile im Speisewassersystem. Dieses Problem wurde bereits 1998 erkannt, und es wurden seither auch punktuelle Gegenmassnahmen ergriffen. Aufgrund verbesserter Modellierungen bei der Berechnung von Druckstoss-Szenarien hat sich bei der diesjährigen Revision aber ergeben, dass nochmals nachgerüstet werden muss, um auch ganz unwahrscheinliche Ereignisse beherrschen zu können. Das KKG hat diese mögliche Auslegungsschwachstelle im März 2025 der entsprechenden Aufsichtsbehörde gemeldet.

Notwendigkeit oder Überregulierung

Ich habe mich bemüht, mich möglichst genau über die Hintergründe dieses sogenannten «Auslegungsstörfalls» zu informieren – sowohl beim KKG als auch bei der Schweizer Aufsichtsbehörde für Nuklearanlagen ENSI. Trotzdem kann ich nicht beurteilen, ob die geforderten zusätzlichen Arbeiten, die sich über mehrere Monate hinziehen werden, wirklich notwendig sind, oder ob sie das Resultat einer Überregulierung im Bereich der Sicherheit für Kernanlagen sind. Einer Überregulierung notabene, die auch aus Angst vor Reaktionen der Atomgegner entstanden ist.

Somit bleiben Fragen:

- Nach welchen Kriterien kann man pragmatische Grenzen ziehen, die verhindern, dass durch verfeinerte Berechnungsmethoden immer aufwändiger nachgerüstet werden muss?

- Was müsste unternommen werden, dass eine Nachrüstung, wie sie jetzt geplant ist, nicht in der Winterzeit stattfindet?

- Was müsste politisch unternommen werden, dass es zukünftig in der Schweiz wieder möglich sein wird, neue Kernkraftwerke ohne uferlose Regulierungsansprüche zu bauen?

Fazit: Das Kernkraftwerk Gösgen hat 47 Jahre lang demonstriert, dass es absolut zuverlässig Winterstrom liefert. Die jetzt durchgeführten Revisionsarbeiten würden sich lohnen, falls sie mithelfen, die Betriebszeit von Gösgen auf 80 Jahre zu erhöhen.

Durch mehrere Nachrüstungsmassnahmen wurde zum Beispiel die Kernschadenhäufigkeit der KKW Beznau um mehr als das Hundertfache reduziert. Auch wenn beim moderneren KKW Gösgen die Schadenhäufigkeit bedeutend tiefer ist, sind Nachrüstungen zur Reduzierung dieser Werte zu begrüssen und es scheint mir sinnvoll, Nachrüstungen vorzunehmen vor dem Abschalten der KKW Beznau.

Die Bundesverfassung sagt in Art. 5: „Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein“. Aus meiner Perspektive drängt sich bei diesem Fall eine Abwägung zwischen einem nuklearen Risiko und dem Risiko einer winterlichen Strommangellage auf. Es bleibt die Frage, ob die Wahl des Zeitfensters für die Korrekturmassnahmen im KKG im Sinne der Risikoabwägung effektiv zum Wohl der Allgemeinheit geschah. Nicht einfach.

Ob man ein AKW als „Klumpenrisiko“ bezeichnen will oder nicht, hängt wohl von vorgefassten Meinungen ab und ist Definitionssache. Fact bleibt, dass der Ausfall des AKW Gösgen während der Wintermonate schmerzt. Es hätte in der Tat auch geeignetere Monate gegeben, umso mehr, als der nachgewiesenermassen zuverlässige Betrieb eine umsichtigere Planung verdient hätte.

Betr.: Uferlose Regulierungsansprüche:

Man muss das ‚Paket Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz–EU‘, das irgendwann zur Abstimmung kommt, massiv verwerfen, weil auch in diesem nicht-nachhaltigen Paket die Bürokratie gewütet hat.

ALARA hat uns schon sehr viel gekostet, auch weil es auf dem unsinnigen LNT-Modell (Linear Non-Threshold) beruht.

Eine solche Zeitverfügbarkeits Graphik müsste man für Solar- und Windkraftproduktion zum Vergleich zeigen. Und dann sollen uns diese Alternativen erklären, wie das nachts und im Winter funktionieren soll.

So nebenbei: solche Statistiken gibt es bereits. Nur können und wollen diese Alternativen die nicht lesen. Aber schön für alle, die mit dem Aufbau von Solar- und Windanlagen dickes Geld verdienen.

ALARA vs ALARP

ALARA („As Low As Reasonably Achievable“) und ALARP („As Low As Reasonably Practicable“).

ALARP ist die vernünftige Abwägung zwischen Aufwand und Risiko, ALARA ist die Maximierung über das nötige Mass hinaus, um auch irgendwelche Ängste von Gegnern zu beantworten. Das aktuell angewendete ALARA führt dazu, dass jede kleine Verbesserung der möglichen Technik umgesetzt werden muss, auch wenn sie gar keine Verbesserung der Sicherheit bringt. ALARA diemt im wesentlichen der Verhinderung von Technik und ist darum ein Instrument der NGO wie der SES Schweizerische Energistiftung. ALARA dient also der endlosen Angstmacherei.

Es ist ja lustig, dass die Häme ausgerechnet von Leuten kommt, die glauben, alles mit Sonnenenergie machen zu können, einer Stromquelle, die mit grosser Zuverlässigkeit jeden Abend ausfällt.

Die reden ja auch bei AKW von Flatterstrom – und sagen damit etwas über ihre Denkgeschwindigkeit.