Der Originalbeitrag ist als „Schlumpfs Grafik 162“ im Online-Nebelspalter vom 22. September 2025 zu lesen.

Was versteht man unter energetischer Produktivität? Sie gibt an, wie effizient eine Volkswirtschaft mit Energie umgeht. Für die Berechnung teilt man das Bruttoinlandprodukt (BIP) durch den Energieverbrauch. Das Resultat gibt an, wie hoch die Wirtschaftsleistung pro Energieeinheit in einem Land ist Im Folgenden untersuche ich, wie sich diese Kennzahl in der Schweiz seit 1970 entwickelt hat. Überraschenderweise zeigt sich dabei, dass die Erderwärmung einen positiven Einfluss auf diesen Produktivitätsfaktor ausgeübt hat.

Was wichtig ist:

– Der Energieverbrauch der Schweiz stieg von 1970 bis 2010 – seither geht er langsam zurück.

– Das BIP stieg von 1970 bis heute mehr oder weniger kontinuierlich – seit 2010 sogar leicht beschleunigt.

– Als Folge davon begann die Energieproduktivität um die Jahrhundertwende zu steigen – seit 1996 hat sie um 85 Prozent zugenommen.

– Eine Ursache dieser erfreulichen Entwicklung ist der Klimawandel: Weil es wärmer wird, muss immer weniger geheizt werden.

In der Schweizerischen Gesamtenergiestatistik des Bundesamtes für Energie (siehe hier) findet man ganz am Schluss eine Zusammenstellung sogenannt energierelevanter Grössen. Dort sind unter anderem Jahreszahlen zum BIP, zur ständigen Wohnbevölkerung und zu den Heizgradtagen verzeichnet. Der Zeithorizont reicht bis 1970 zurück. Alle Grafiken, die ich in diesem Beitrag zeige, beruhen auf Daten dieser Tabellen.

BIP stellt Summe wirtschaftlicher Wertschöpfung dar

Ich gehe zuerst auf die Entwicklung des Energieverbrauchs im Zusammenspiel mit dem BIP in der Schweiz seit 1970 ein. Mit dem BIP wird der Wert aller Waren und Dienstleistungen angegeben, die in der Schweiz in einem Jahr hergestellt worden sind. Als BIP pro Kopf wird es oft als Wohlstandsindikator verwendet. Das sogenannte reale BIP, das ich in meinen Grafiken verwende, wird angegeben in Millionen Franken, für jedes Jahr umgerechnet zu Preisen von 2020.

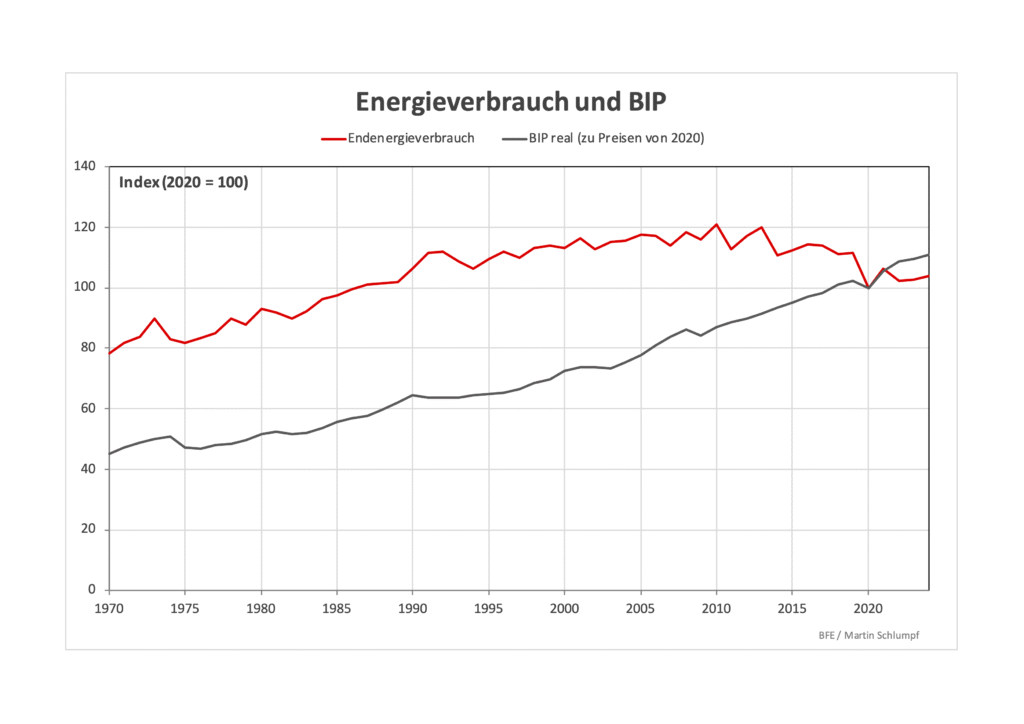

Bei allen Grafiken verwende ich eine indexierte Darstellung mit dem Referenzjahr 2020. Das bedeutet, dass die gesamte Entwicklung der gezeigten Parameter so umgerechnet wird, dass der Wert für das Jahr 2020 immer mit 100 angegeben ist. Damit werden die Entwicklungsverläufe der verschiedenen Parameter direkt vergleichbar. Die nächste Grafik zeigt den Gesamtenergieverbrauch und das BIP der Schweiz seit 1970:

Das BIP ist seit 1970 um das Zweieinhalbfache gestiegen

Die rote Kurve zeigt den gesamten Endenergieverbrauch und die schwarze Kurve das BIP von 1970 bis 2024, indexiert auf das Jahr 2020. Beim BIP ist der Kurvenverlauf einfach zu beschreiben: Man sieht ein weitgehend konstantes Wachstum, das nur selten von Rückschlägen unterbrochen ist. Solche einmaligen wirtschaftlichen Rückschläge, die immer nur ein Jahr gedauert haben, sieht man 1975 (Ölkrise), 2009 (Bankenkrise) und 2020 (Corona).

Gesamthaft ist das BIP in den gezeigten 55 Jahren von 45,1 Punkten auf 110,9 Punkte gestiegen. Das entspricht einer Zunahme von 146 Prozent: Die wirtschaftliche Wertschöpfung der Schweiz ist in dieser Zeit also um das Zweieinhalbfache gestiegen.

Der Energieverbrauch ist nur um ein Drittel gestiegen

Anders sieht es beim Energieverbrauch aus. Zwar sieht man auch dort zu Beginn einen praktisch parallelen Anstieg zum BIP. Nach der Jahrtausendwende flacht die Kurve aber zuerst ab, bevor sie nach 2010 sogar zu sinken beginnt. Der Anstieg von 1970 bis 2010 beträgt 54 Prozent. Der Rückgang in den letzten 15 Jahren macht dann 14 Prozent aus. In der gesamten Zeitspanne von 55 Jahren ist der Endenergieverbrauch um 32 Prozent gestiegen.

Die Heizgradtage beeinflussen den Energieverbrauch

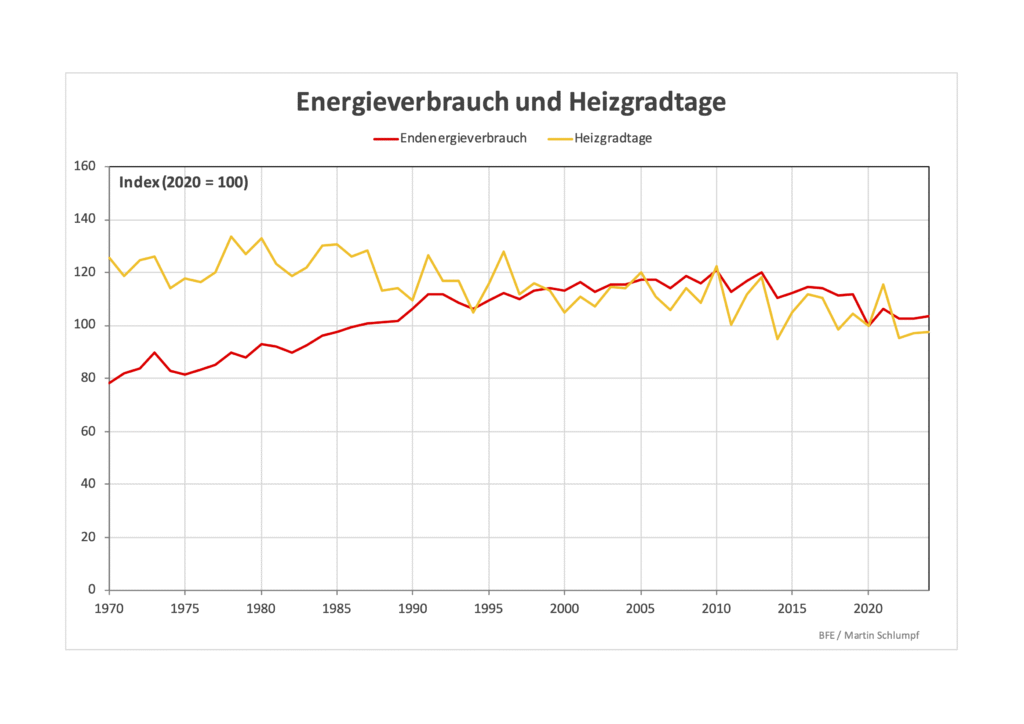

Mitverantwortlich für die überraschende Stabilisierung und den anschliessenden Rückgang des Gesamtenergieverbrauchs ist auch der Klimawandel. Die damit einhergehende Erwärmung der Lufttemperatur hat zu einer Abnahme der sogenannten Heizgradtage geführt. Dazu werden die Tage gezählt, an denen die durchschnittliche Aussentemperatur unter der sogenannten Heizgrenztemperatur von 12 Grad Celsius liegt. Selbstverständlich nimmt die Zahl dieser Tage bei einer klimabedingten Erwärmung der Aussenluft ab. In der nächsten Grafik sieht man für die gleiche Zeitperiode seit 1970 neben dem Energieverbrauch auch die Heizgradtage pro Jahr:

Seit 1990 muss 20 Prozent weniger geheizt werden

Die gelbe Kurve, die die jährliche Zahl der Heizgradtage darstellt, schwankt am Anfang um die Marke von 125 Punkten. In den späten 1980er-Jahren beginnt sie dann zu sinken und endet 2024 bei 98 Punkten. Insgesamt ist die Kurve also um rund 20 Prozent gesunken. Zudem erkennt man bei der Kurve den Einfluss von «strengen Wintern», also den gelben Spitzenwerten, auf den Energieverbrauch: Jedes Mal, wenn viel geheizt werden muss, verursacht das auch relative Spitzenwerte beim Energieverbrauch.

Der sinkende Trend bei den Heizgradtagen bewirkt aber, dass auch diese Spitzenwerte immer weniger hoch sind. Die klimabedingte Erwärmung in der Schweiz hat also mitgeholfen, dass wir unseren Energieverbrauch senken konnten. Natürlich sind dafür auch noch andere Faktoren massgebend: Energieeffizienz, neue Technologien, Schliessung oder Abwanderung energieintensiver Industrien oder unser Verbrauchsverhalten.

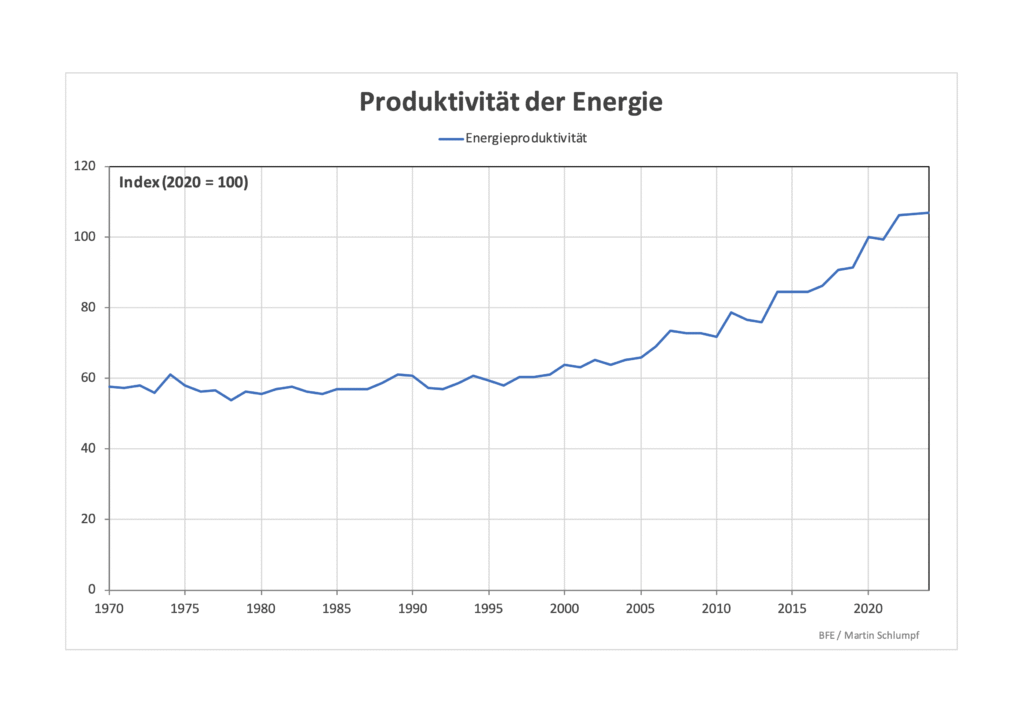

Wie gross ist die Steigerung der Energieproduktivität?

Wir haben in der ersten Grafik gesehen, dass sich die Entwicklung des Energieverbrauchs vom BIP abgekoppelt hat und die Energieproduktivität, also der wirtschaftliche Output pro Energieeinheit, damit steigen muss. Seit wann ist das aber der Fall, und wie gross ist die Steigerung? Die nächste Grafik zeigt die aus Energieverbrauch und BIP abgeleitete Kurve der Energieproduktivität seit 1970:

85 Prozent mehr Ertrag pro Energieeinheit

Auch diesen Parameter habe ich indexiert dargestellt (2020 = 100). Die Kurve zeigt, dass die Energieproduktivität bis in die späten 90er-Jahre unverändert um den Ausgangswert 58 Punkte schwankt. Das war die Zeit, in der das BIP und der Energieverbrauch im Gleichklang gewachsen sind. Danach beginnt die Produktivität zu steigen, mit einer leicht beschleunigten Rate ab 2015. Im Zeitraum von 1996 (58 Punkte) bis 2024 (107 Punkte) steigt die wirtschaftliche Produktivität pro Energieeinheit um 85 Prozent.

Wie man sieht, geschieht auch das nicht einfach gradlinig, sondern erfährt immer wieder kleinere Rückschläge. Und doch ist es – wie beim BIP – eine Entwicklung, die tendenziell nur nach oben weist. Das ist eine erstaunlich positive und vielleicht auch überraschende Nachricht.

Fazit: Wir sollten den positiven Einfluss der Klimaerwärmung auf den Energieverbrauch zur Kenntnis nehmen. Und wir sollten den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen Sorge tragen, die zur gestiegenen Energieproduktivität geführt hat.

Nicht alles was korreliert, ist auch kausal miteinander verknüpft. Die Unterscheidung ist manchmal allerdings tückisch . Ist Prof. Schlumpf trotz oder wegen seiner Musikalität ein Energie-Interessierter? Weder noch. Es sind verschiedene Facetten seiner Person, die dem gleichen ZNS entspringen. Darum ist es im Analogieschluss unsinnig, den Energieverbrauch resp. die Energieeffizienz als direkte Folge des Klimawandels zu bezeichnen und kausal zu verknüpfen.

Eine Abnahme der Heizgradtage (gleich weniger heizen) als Folge der Temperaturerwärmung bei uns führt kausal zu weniger Energieverbrauch. Und weniger Energieverbrauch zu gesteigerter Energieproduktivität.

Und bitte: Das hat nichts mit Musikalität zu tun.

Das Kühlen im Sommer wird den Strombedarf erhöhen, passt wenn viel PV produziert wird. Eine Klimaanlage ist aber auch eine Wärmepumpe, guter Wirkungsgrad (=relativ kleiner Strombedarf) z.B. bei Aussenluft 35°C und Innenluft 25°C. Verglichen mit einer Wärmepumpe zum Heizen, z.B. 0°C zu 25°C oder gar einer Ölheizung wird netto weniger Energie verbraucht werden (Reduktion Heiztage gegen mehr Hitzetage)..

Das wird sich ändern, wenn wir anfangen müssen, im Sommer zu kühlen!