Der Originalbeitrag ist als „Schlumpfs Grafik 158“ im Online-Nebelspalter vom 28. Juli 2025 zu lesen.

Die im Titel gestellte Frage lässt sich natürlich nicht präzise beantworten. Trotzdem finde ich es wichtig, einen überschlagsmässigen Vergleich der Kosten zu machen, die bei den verschiedenen Stromerzeugern anfallen, wenn sie die massive Stromlücke im Winter 2050, wie sie in den vorangegangenen Beiträgen beschrieben wurde, stopfen müssen. Zur Erinnerung: Meine Berechnungen haben gezeigt, dass im Jahr 2050 in den vier Wintermonaten rund 17 Terawattstunden Strom fehlen, was fast die Hälfte der dann benötigten Strommenge ist. Diese gewaltige Lücke besteht wohlverstanden erst unter der Annahme, dass unsere angestrebten Ausbauziele bei den erneuerbaren Energien (vor allem Wind und Sonne) erreicht werden.

Die folgenden Resultate zeigen, wie falsch alt Bundesrätin Doris Leuthard (Mitte) und viele andere Befürworter der Energiewende liegen, wenn sie behaupten, Investitionen in neue Kernkraftwerke seien viel teurer als solche in Solar- und Windanlagen.

Was wichtig ist:

– Kernenergie ist die kostengünstigste aller realistischen Optionen, mit denen wir die drohende Stromlücke im Winter 2050 von etwa 17 Terawattstunden decken können.

– Ob wir je grosse Strommengen aus importiertem synthetischem Palmöl gewinnen können, ist völlig ungewiss. Auch das wäre aber kostengünstig.

– Eine Lösung mit Wind- und Solarstrom wäre vier- bis zehnmal teurer als mit Atomstrom – mit Wasserstoff wird es noch teurer.

Vergleich der Investitionskosten

Im Folgenden stütze ich mich auf Untersuchungen ab, die ich in meinen letzten Kolumnen zum Thema gemacht habe: «Wie können verschiedene Stromerzeuger die Winterstromlücke 2050 stopfen?». Im letzten Beitrag habe ich eine Rangliste punkto Flächenbedarf dieser Stromerzeuger erstellt (siehe hier), jetzt vergleiche ich die verschiedenen Technologien unter dem Aspekt der Kosten. Dabei gehe ich von den Investitionskosten aus, weil diese meistens am einfachsten zu ermitteln sind.

Pumpspeicherung und Batterien scheiden aus

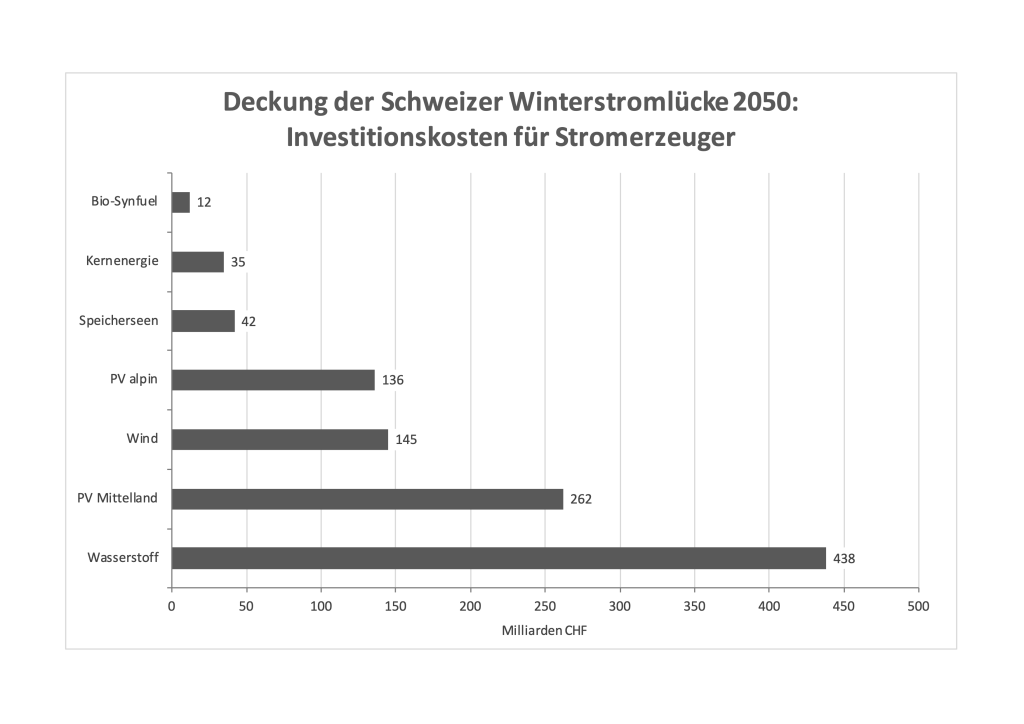

Von den neun im letzten Beitrag untersuchten Stromerzeugern sind in der folgenden Grafik noch sieben übriggeblieben: Pumpspeicherung (siehe hier) und Batterien (siehe hier) sind herausgefallen. Beide habe ich schon unter dem Aspekt der Flächenbeanspruchung als nicht praktikabel bezeichnet. Das bestätigt sich bei den Kosten: Pumpspeicherung mit 500-mal dem Pumpspeicherwerk «Limmern» wäre 30-mal und Batterien mit 1.7 Millionen mal dem «Batteriespeicher Dättwil» wären 240-mal teurer als Kernenergie – das sprengt jeden vernünftigen Rahmen.

Die folgende Grafik zeigt, wie hoch die Investitionsbeiträge bei den verschiedenen Stromerzeugern sein müssten, damit sie die Stromlücke decken könnten, die in den vier Wintermonaten November bis Februar im Jahr 2050 entsteht. Unterstellt ist dabei, dass wir unser Stromsystem nach den Vorgaben der «Energieperspektiven 2050+» des Bundes umgebaut haben (siehe hier). Alle Zahlen sind in Milliarden Schweizer Franken angegeben.

Strom aus Bio-Synfuel ist noch ein Traum

Zwar steht die Stromerzeugung aus synthetischem Biotreibstoff (Bio-Synfuel) an der Spitze, aber das gilt nur theoretisch. Denn in der Praxis müssten wir für diese Lösung nicht nur ein Abkommen mit einem Äquator-nahen Land über die Nutzung der Früchte einer riesigen Palmölplantage haben, sondern es müsste dort auch eine aufwändige industrielle Prozesskette zur Erzeugung von solchem hydriertem Pflanzenöl aufgebaut werden, allein um unseren Gebrauch zu decken – eine solche Lösung ist weit und breit nicht in Sicht.

Speicherseen wären günstig, aber nicht realisierbar

Ebenso wenig realistisch ist die Variante Speicherseen. Wie früher gezeigt, wären hier zwölf Anlagen vom Typus «Grande Dixence» notwendig (siehe hier). Aus der Grafik kann man ablesen, dass die Kosten für diese Lösung, die auf der Annahme beruhen, dass «Grande Dixence» rund 3,5 Milliarden Franken gekostet hat, zwar etwa im Rahmen der Kernenergie liegen. Aber es ist technisch, hydrologisch und politisch unmöglich, so viele noch unberührte Alpentäler mit riesigen Staumauern zu Speicherseen umzufunktionieren. Effizient und kostengünstig allerdings wäre diese Option – unsere Vorfahren haben sie einfach schon weitgehend genutzt. Wünschbar und sinnvoll wären aber die Erhöhungen bestehender Staumauern.

Gösgen, Leibstadt und drei APR-1400

Damit bleibt als einzige «realistische» und billige Variante nur die Kernenergie. Wie früher gezeigt (siehe hier) wäre dazu neben dem Weiterbetrieb der Kernkraftwerke Gösgen und Leibstadt bis 2050 der Neubau zum Beispiel dreier koreanischer Reaktoren vom Typus APR-1400 eine mögliche Option. Beim Bau der vier APR-1400 in Barakah (VAE) wurden die Kosten für eine Anlage auf acht Milliarden US-Dollar geschätzt. Mit einem guten «Swiss Finish» gehe ich von Kosten von zehn Milliarden Schweizer Franken für einen solchen Reaktor aus.

Dazu kommen Investitionen in die notwendigen Nachrüstungen der beiden schon bestehenden Werke. Für die 25 Jahre bis 2050 veranschlage ich dafür 2,5 Milliarden Franken pro Kernkraftwerk. Alles zusammengerechnet ergibt sich so eine totale Investitionssumme von 35 Milliarden Schweizer Franken, mit der die Winterlücke 2050 mit Kernenergie vollständig gedeckt werden könnte.

Photovoltaik ist vier- bis zehnmal teurer als Kernenergie

Vergleichen wir diese Summe mit der Wunschoption der Befürworter der Energiewende, der Photovoltaik (siehe hier). Wie die Grafik zeigt, müsste man für alpine PV-Anlagen viermal mehr und für PV auf Dächern im Mittelland sogar zehnmal mehr Geld investieren als für Kernkraftwerke. Diese grosse Differenz ist darauf zurückzuführen, dass die Sonne im Winter im Mittelland viel weniger Strom liefert als in den Alpen. Die 136 Milliarden Franken für PV alpin kommen zustande, wenn man die Kosten von 17’000 Anlagen vom Typus «SolarAlpin» zusammenrechnet.

2000 Franken pro Kilowatt-Peak

Die Investitionskosten für PV auf Dächern im Mittelland habe ich nach Angaben von «www.energieheld.ch» ermittelt (siehe hier). Dort wird angegeben, dass bei einer Anlage von 5 bis 15 Kilowatt-Peak (kWp) mit Gesamtkosten von 2400 bis 3200 Franken pro kWp zu rechnen ist. Das ist die Grösse von Anlagen auf einem Einfamilienhaus, also der weitaus häufigste Fall. Da bei grösseren Anlagen aber die Preise sinken, habe ich für meine Berechnung nur 2000 Franken pro kWp angenommen. So gerechnet ergibt sich die Investitionssumme von 262 Milliarden Schweizer Franken für PV-Anlagen auf Dächern im Mittelland.

Zusätzliche Betriebskosten der Kernkraftwerke

Nicht berücksichtigt ist bisher, dass Kernkraftwerke höhere Betriebskosten haben als PV-Anlagen. Auch das kann man berücksichtigen: Ausgehend von den 300 Millionen Franken, welche die Betreiber der KKW Gösgen und Leibstadt als jeweilige jährliche Betriebskosten ausweisen, nehme ich an, dass der Betrieb aller fünf Kernkraftwerke zwei Milliarden Franken pro Jahr kostet. Bei einer Laufzeit von 60 Jahren ergibt das zusätzliche 120 Milliarden Franken.

Aber kürzere Betriebszeit von PV-Anlagen

Demgegenüber steht aber, dass PV-Anlagen nach einer Laufzeit von 20 bis 25 Jahren erneuert werden müssen. Bei einer Betriebszeit von 60 Jahren müsste man also bei den alpinen Anlagen, die besonders störungsanfällig sind, die Investitionskosten verdreifachen. Und bei PV im Mittelland müssten die Investitionen mit dem Faktor 2,5 multipliziert werden. So gerechnet wäre PV alpin noch immer zweieinhalbmal teurer und PV im Mittelland noch immer viermal teurer als Kernenergie.

Bei PV fehlen viele Zusatzkosten

Aber auch das ist noch immer schönfärberisch für die Photovoltaik, denn damit sind die Kosten für Batterien für die Tag-Nacht-Speicherung, die Kosten für Backup-Kraftwerke bei fehlender Sonne und die Kosten für den damit verbundenen Netzausbau noch immer nicht berücksichtigt. Es bleibt also dabei: Photovoltaik in der Schweiz, vor allem im Mittelland, ist viel teurer als Kernenergie.

Finanztechnische Hürde bei Kernkraftwerken

Kernkraftwerke haben aber das spezifische Problem, dass ihre Investitionskosten, die auf einmal anfallen, einen grossen Brocken darstellen, während die Investitionen in PV-Anlagen nur kleine Häppchen sind, die erst noch zum grössten Teil privat finanziert werden – von gleich langen Spiessen kann also keine Rede sein. Und es wäre offensichtlich die Aufgabe des Staates, dies zu korrigieren.

Windstrom ist viermal teurer als Atomstrom

Bei der Windkraft (siehe hier), bei der ich mit 8500 Anlagen vom Typus «Gütsch» rechne, liegen die Investitionskosten etwa gleichauf mit denen der alpinen PV-Anlagen: also rund viermal höher als bei der Kernenergie, und mit den gleichen zusätzlichen Systemkosten wie bei den Solaranlagen. Bei all diesen Rechnungen ist die spezifische Arbeitsauslastung der jeweiligen Stromerzeuger im Winter bereits berücksichtigt – also die Tatsache, dass wir im Winter vergleichsweise viel Windstrom und nur wenig Sonnenstrom (im Mittelland) haben.

Wasserstoffspeicherung wäre 12-mal teurer als Kernenergie

Geradezu verrückt teuer würde unser Strom, wenn wir auf die saisonale Speicherung der Energie mit Wasserstoff setzen würden (siehe hier). Dieser Prozess, bei dem Sommer-Überschussstrom aus PV-Anlagen in Elektrolyseuren zu Wasserstoff umgewandelt, in unterirdischen Speichern gasförmig gelagert und schliesslich in Kombikraftwerken wieder verstromt wird, hätte Investitionskosten von unglaublichen 438 Milliarden Franken zur Folge – das ist mehr als 12-mal so viel wie die Kosten der Kernenergie.

Die 438 Milliarden Franken setzen sich folgendermassen zusammen:

- Zusätzliche PV-Anlagen (39 GW): 78 Mrd

- 12’000 «Batteriespeicher Dättwil»: 60 Mrd

- 4000 Elektrolyseure «Domat/Ems»: 32 Mrd

- Speichervolumen von 22 Gotthard-Basistunnel-Röhren: 264 Mrd

- 4 Gas-Kombikraftwerke: 4 Mrd

Bestätigung durch Züttel-Studie

Schliesslich füge ich als Bestätigung meiner Überschlagsrechnungen noch die Zahlen an, die Andreas Züttel, Professor für physikalische Chemie an der ETH Lausanne, zusammen mit Kollegen in einer Studie von 2024 (siehe hier) ermittelt hat. Unter Einbezug aller relevanten Komponenten kommt die Studie zum Schluss, dass die Stromgestehungskosten für PV mit saisonaler Wasserspeicherung im Winter gut viermal höher sind als bei Kernkraftwerken. Und mit Wasserstoffspeicherung springen die PV-Gestehungskosten auf das 15-Fache verglichen mit den Kosten von Nuklearanlagen.

Fazit: Die beste der praktikablen Optionen, das Winterstromloch im Jahr 2050 zu stopfen, das mit unserer geplanten Energiewende aufgehen wird, ist die Kernenergie: Sie ist zuverlässig, steuerbar, kostengünstig, in genügenden Mengen verfügbar, klimaneutral und braucht fast keinen Platz.

———————————————

Unausgegorene Energiewende

Mit der Annahme des Stromgesetzes hat die Schweiz letztes Jahr die Weichen für die Energiestrategie neu gestellt: Künftig soll ein grosser Teil der Elektrizität von Wind und Sonne kommen. Doch was bedeutet dieser Wechsel für die Stabilität des Stromsystems? Können wir künftig ohne neue Grosskraftwerke auskommen? Und schützen wir damit wirklich das Klima? In einer Serie beleuchtet Kolumnist Martin Schlumpf die Probleme und Grenzen der «Energiestrategie 2050» und zeigt, welche Lösungen es gäbe. Dieser Text bildet den Abschluss der Serie.

Bisher erschienen:

- Energieverbrauch der Welt: Ökologische Wende lässt auf sich warten

- Bei der Energie hat die Schweiz Vieles richtig gemacht

- Der Stromverbrauch der Schweiz wird fast um die Hälfte steigen

- Im Winter 2050 fehlt beinahe die Hälfte des Stroms

- Die Sonne bringt im Winter 2050 nicht genug Strom

- Auch Wasserkraft deckt die Stromlücke im Winter 2050 nicht

- Auch Batterien oder Wasserstoff können das Winterstromloch 2050 nicht stopfen

- Mit Kernkraft das Winterstromloch 2050 stoppen – oder mit synthetischem Biotreibstoff?

- Die Schweiz mit Windrädern zupflastern?

- Kernenergie benötigt weitaus am wenigsten Fläche

Die vorgelegten Rechnungen sind eindrücklich und weitgehend konsistent. Sie haben bloss den Schönheitsfehler, dass sie keine Versicherungsleistungen für Störfälle mit allenfalls immensen Kosten berücksichtigen. Mit andern Worten: Die Öffentlichkeit trägt das Risiko eines AKW gratis und ohne adäquate Abgeltung. So lassen sich selbstverständlich hohe Kosten sparen – solange alles gut geht. Autofahren ohne Kasko-Versicherung ist auch günstiger – bis es tätscht.

Autounfälle gibt es täglich mehrere. Unfälle in den CH-Kernkraftwerken hat es in den letzten 50 Jahren keine gegeben. Vergleichen Sie nicht Äpfel mit Birnen.

Und was ist mit den Staumauern? Haben die Betreiber auch eine Versicherung für allfällig immense Schäden?

Welcher Politiker liest denn hier??? Dafür nehmen sich die keine Zeit und schwimmen lieber im Mainstream, unterstützt von unseren (Staats-)Medien. Politiker (BR, NR, STR) arbeiten für ihr eigenes Ego oder ihr eigenes Geschäft (Solar- oder Windenergie). Man muss ja wieder gewählt werden!

Wir werden wohl noch längere Zeit in unser Verderben fahren mit „Politikern und „“Experten““.

Diese Leute sind einfach dumm und beratungsresistent, weil sie keine physikalische und technische Fakten lesen – von verstehen will ich gar nicht schreiben.

Erfrischend wie immer dieser Artikel von Martin Schlumpf. Schon sein Buch „Atomkraft Das Tabu“ habe ich mit grosser Genugtuung gelesen, alle seine Kommentare sind sehr sorgfältig recherchiert und ohne moralisierenden Zeigfinger absolut sachlich. Vielleicht besteht doch noch Hoffnung, dass sich der eine oder andere melonen- oder gurkengrüne Stromkonsument von Schlumpf’s Argumenten beeindrucken lässt und sich von den Antiatom-Ideologen nicht mehr über den Tisch ziehen lässt. Noch ist es nicht verboten, gescheiter zu werden.